背景

人々の宇宙利用に対する関心は年々高まっており、現在宇宙の利用方法について、月面基地や火星移住、宇宙太陽光発電等々の大規模な構想が立てられています。それに伴い地上から大量に物資を輸送する必要性が高まっていますが、現在の化学ロケットでは莫大な開発・打ち上げ費用がかかるため、これらの構想を実現するには劇的なコスト削減が必要条件となっています。レーザ推進システムは、そのような将来宇宙開発の進展に伴って必要となる宇宙への大量物質の輸送を低価格で実現できる次世代打上システムとして期待されており、1972年にKantrovitz博士がレーザ推進のアイデアを提唱してから現在に至るまで、世界各国で活発な研究がなされています。

レーザ推進の特徴

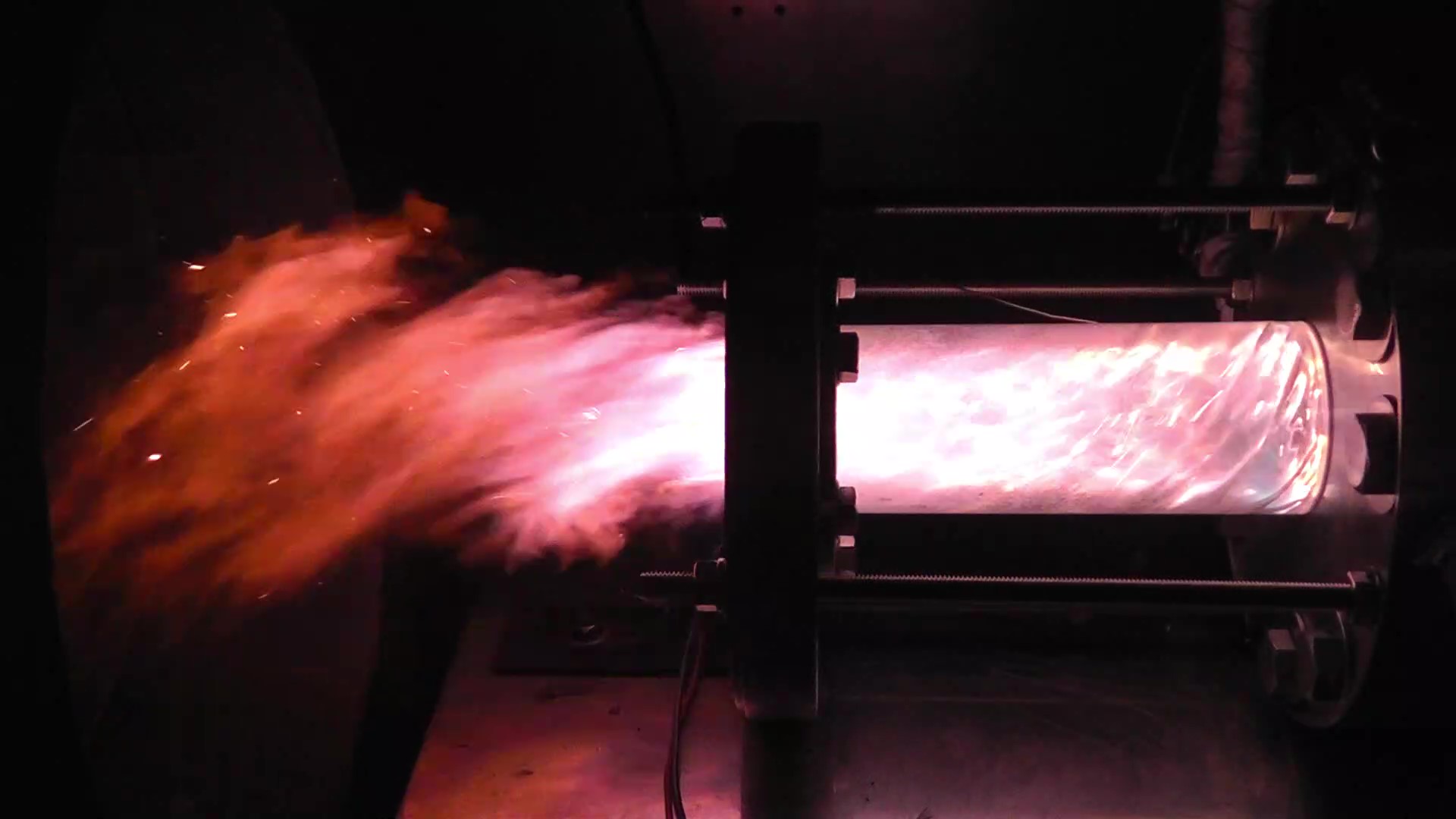

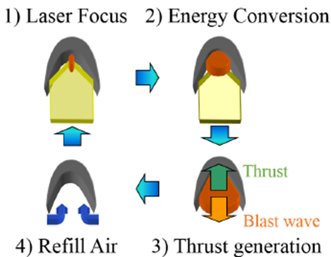

レーザ推進は、地上に設置されたレーザ発振源からレーザを推進器にあてることで推力を獲得します。レーザの発振方式にはRP(Repetitively Pulsed : 繰り返しパルス)レーザを用いたものとCW(Continuous Wave : 連続発振)レーザを用いたものがあり、現在本研究室で対象とされているのはRPレーザを用いた推進方式であり、この方式は以下の4つのサイクルから成り立っています。

- レーザを集光し、絶縁破壊によりプラズマ生成。

- プラズマが後続レーザを吸収し、推進機内が高温高圧になる。

- 高温高圧となった気体は衝撃波を伴って広がり、推進器を押した気体は反力を受けて推進器外部へと進展していく。この時推進器は推力を獲得する。

- 負圧となった推進器内部に大気が入り込み初期状態に戻る。

RPレーザ推進の利点としては大きく以下の3つが挙げられます。

- 主な推進剤として大気を利用する空気吸い込み式であるため、化学ロケットと比較して高ペイロード比が見込まれる。

- パルスデトネーションエンジン(PDE)サイクルを採用しているため、化学ロケットのようなターボポンプを必要とせず、簡素な機体構造である。

- レーザ発振基地が繰り返し利用でき、イニシャルコストの滅却が可能である。

これらのメリットから、化学ロケットと比較して打ち上げ費用の低価格化が見込まれています。

研究内容

「RPレーザ推進における吸収レーザエネルギの熱収支解析」

RPレーザ推進を利用した推進機の飛行解析や最適設計のためには、機体後方圧力の予測が必要ですが、まだその方法は確立されていません。圧力を推定するためには加えた機体内の気体がどれほど加熱されているかを知る必要があるため、吸収されたレーザエネルギがどのように気体の加熱に使われているかを明らかにするための研究を行っています。